2024.05.02 ―

皆さま、こんにちは!

日之影町地域おこし協力隊の甲斐未有希です。

この時期になると、ワクワクするものが日之影川の上空に現れます、、わくわく

それは・・・・・「鯉のぼり」です!

しかも数匹ではなく、今年はなんと約200匹!!!

実は、青雲橋が開通した1985年から、毎年商工会青年部が主体となりこいのぼりを揚げているのです。

青い空と青雲橋、下を流れる日之影川は透き通るほど綺麗で、鯉のぼりも本当に気持ちよさそうに泳いでいます。

5月中旬ごろまで掲揚予定ということなので、是非1度ご覧ください♪

さて、題名にもある通り4月27日に日之影町の大人(おおひと)地区にて、大人歌舞伎が公演されました!

この大人歌舞伎は、この地方一帯を治めていた武将の甲斐宗攝の没後に、好んでいた歌舞伎を供養するために奉納されたことが始まりであると言われ、400年以上の伝統と歴史があります。

また、九州唯一の農村歌舞伎であり、県無形民俗文化財にも登録されており、大人地区の皆さまにより大切に受け継がれています。

大人歌舞伎は大人地区にある「歌舞伎の館」で行われました。

入口には地元の方が作られたご馳走が沢山!

どれも美味しそうです。。。

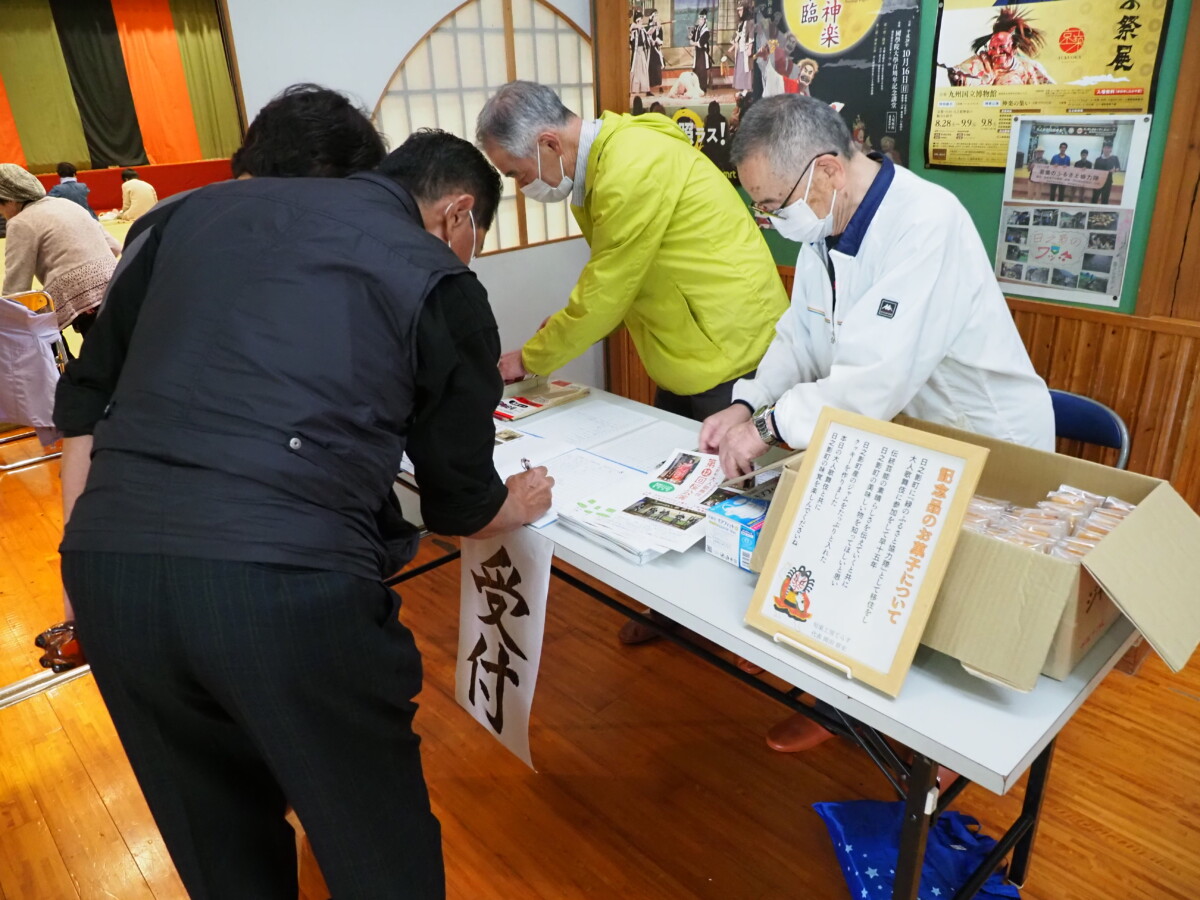

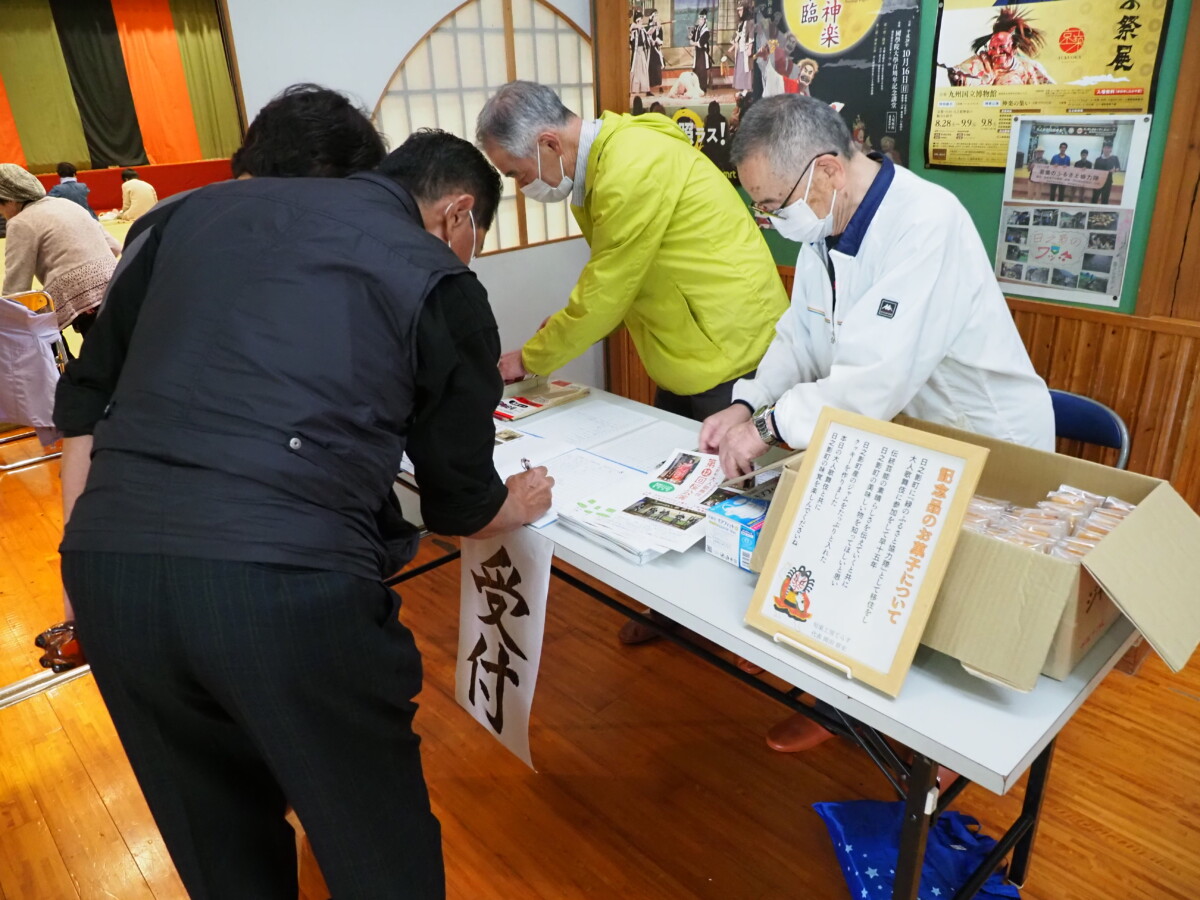

中へ入ると受付を行います。

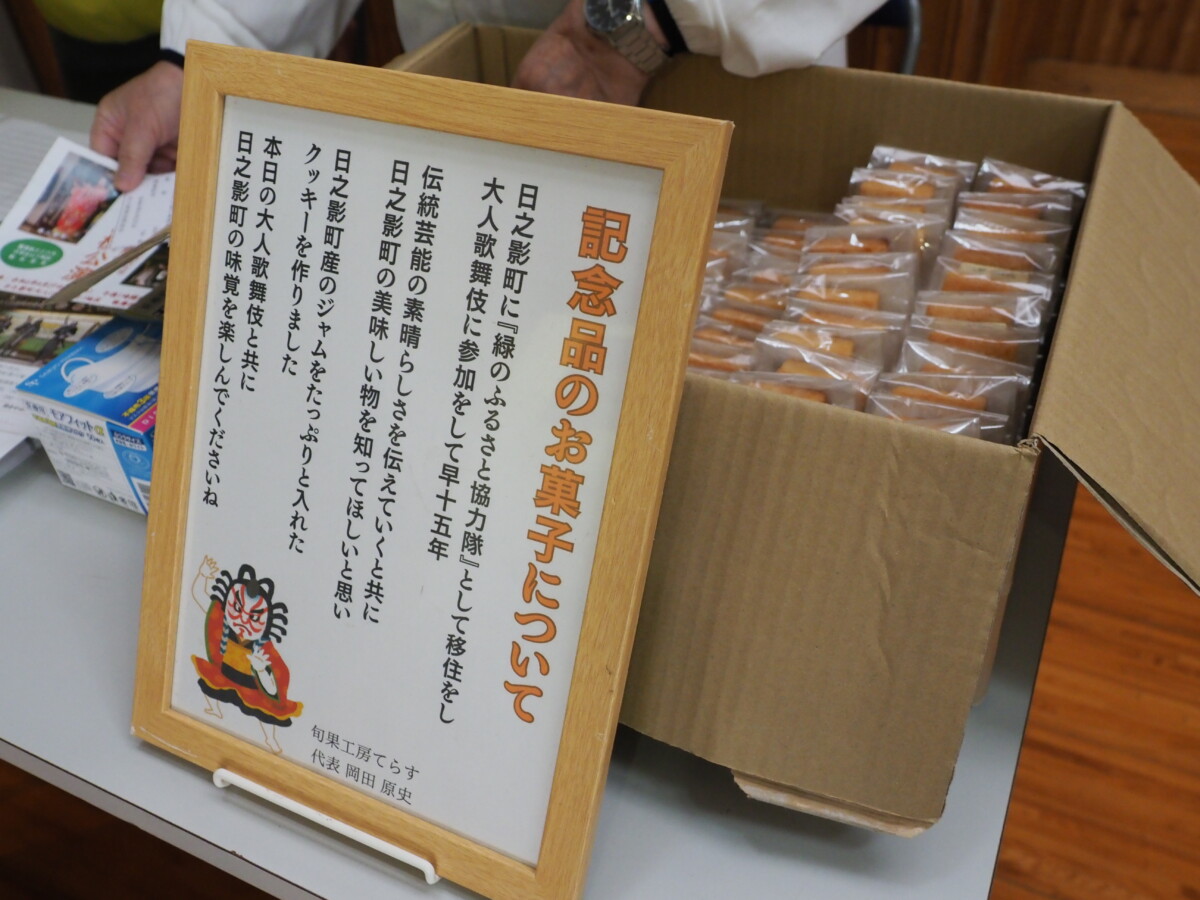

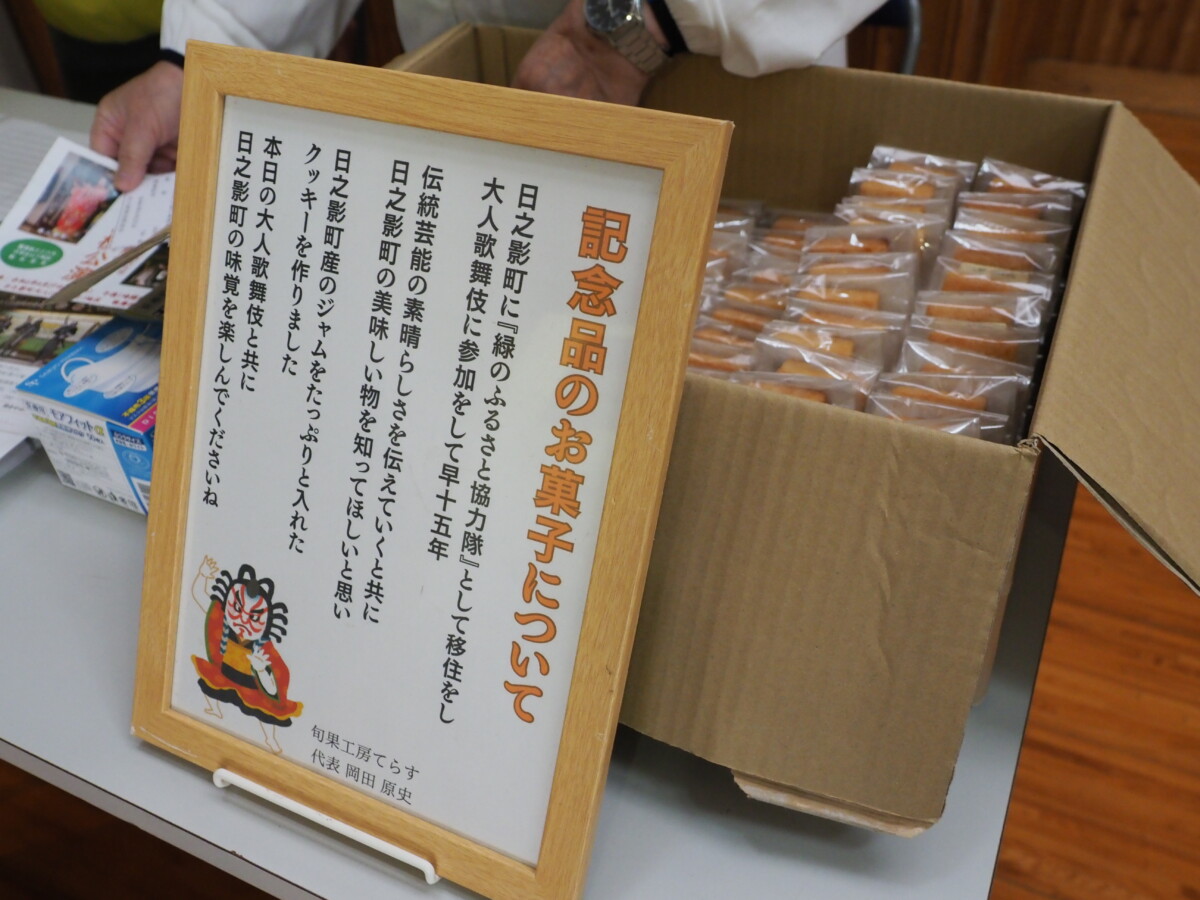

チラシと一緒に配っていた、記念品のお菓子。

このお菓子は、15年前に日之影町に「緑のふるさと協力隊」として移住をされた岡田さん(旬果工房てらす)が作ったものです。

サクほろっのクッキー生地に甘さ控えめのジャムがよく合います♪

この日の演目は

一、寿三番叟 <開演に先立つ祝儀の舞>

口上(座長宮本卵午蔵)

二、元禄忠臣蔵 「南部坂雪の別れ」

※チラシより引用

元禄15年12月14日、この日の夜半には主君浅野内匠頭のを討つべく吉良邸への討ち入りが決まっている。

その雪の降る日、大石内蔵助は赤坂南部坂の浅野内匠頭の奥方であった瑤泉院の元を訪ねる。瑤泉院は吉良上野介に対する内蔵助らの仇討をいつかいつかと待ち兼ねている。瑤泉院の前で内蔵助は今の討ち入りを伝えるつもりで訪ねてきたのだが、居並んだ腰元の中に一人見知らぬ不審な者がいる。これでは大事を打ち明ける訳にいかない。内蔵助は仇討の意思など全く無いと言う。内蔵助を情けない男だと嘆く瑤泉院は部屋を出て行く。内蔵助は落合与右衛門に主君の仏壇に供えて欲しいと巻物を託し雪の中を去って行く。

与右衛門を残し皆が部屋を出て行ったあと、紅梅という娘が仏壇から巻物を盗み出そうとする。が、与右衛門からねじ伏せられてしまう。紅梅は上杉の間者であった。紅梅から奪い戻した巻物を開いて見てみれば、討ち入りの日、そして四十余名の赤穂浪士の名前が書かれている。与右衛門は慌てて瑤泉院を起こし、この連判状を見せる。

東の空が明るくなる頃、寺坂吉右衛門が瑤泉院の元を訪れて討ち入りの模様を告げ、見事、吉良の首を討ち取った事を伝える。忠義の義士の働きに瑤泉院は涙するのであった。

三、一谷嫩軍記流の枝「黄原の里林家の段」

※チラシより引用

菊の前の乳母をしていた林は、今は菟原の里に一人住んでいる。そこに薩摩守忠度が訪れる。忠度は、菊の前の父藤原俊成に千載集に自分の和歌を加える様願い出たが、合戦が始まり須磨の平家陣所に帰る途中である。林は奥へと通した。

その後、この家に男が忍び入り、家宝の太刀を持ち出そうとする。が、林に取り押さえられて見ると、それは息子太五平だった。太五平は源平合戦で優美を得ようと太刀を取りに来たという。しかし林は聞く耳を持たず太五平から太刀を取り戻す。そこへ人入れ稼業の茂次兵衛が来て林をなだめる。

合戦の旗持ち役に太玉平をと言うのである。それを聞いて林も機嫌を直し、太五平に太刀を渡し送り出す。林は茂次兵衛に、世話になった礼に酒肴を用意し奥の納戸へと案内する。そこに来たのは菊の前であった。菊の前と忠度は恋仲であるが、忠度が都を立ったと知り、後を追いかけて来たのである。忠度が奥にいると聞いた菊の前は喜んで奥に入った。だが暫くして、菊の前は奥より飛び出した。忠度から暇を言い渡されたという。

忠度も出てきて、平家の命運は尽き自分も死する。だから別れ様と菊の前に話すが、例え討死しても忠度様にどこまでも付いて行くと菊の前は訴えるのであった。そこへ、手勢を率いて現れたのは、源氏方の梶原平次景高。忠度を絡め獲ろうとするが、忠度は手勢を投げ飛ばして寄せ付けない。その勢いに恐れをなし景高は手勢の雑兵と逃げ去る。そこに現れたのは、義経の家臣六弥太忠澄。大弥太は、義経より託された忠度の短冊を付けた桜の枝を差し出し、この短冊の和歌が千載集に入集したと思度に知らせる。忠度は本意が果たせたことを喜び、大弥太とは戦場で再会し勝負することを約束、菊の前との別れを惜しみながらも須磨の陣所へ向うのであった。

演目は無事終了し、最後に演者の方たちが集合

この日の春公演は大盛況ののちに幕を閉じました!

この大人歌舞伎は春と秋の年2回の公演が予定されており、

公演が近くなると大人地区の皆さんは自分の仕事や家の事が終わったあとに集合し夜遅くまで練習されていると伺いました。

昔から伝統を守り受け継いできたひと、集落の子供たち、一度日之影を離れて戻ってきた若者たち、日之影へ移住し大人歌舞伎に魅了されたひと、大人歌舞伎を裏方で支える九州つなぎ隊の皆さん、、、

おかげさまで

1人1人の想いを胸に

大切に受け継がれてきた大人歌舞伎を

鑑賞することができました。

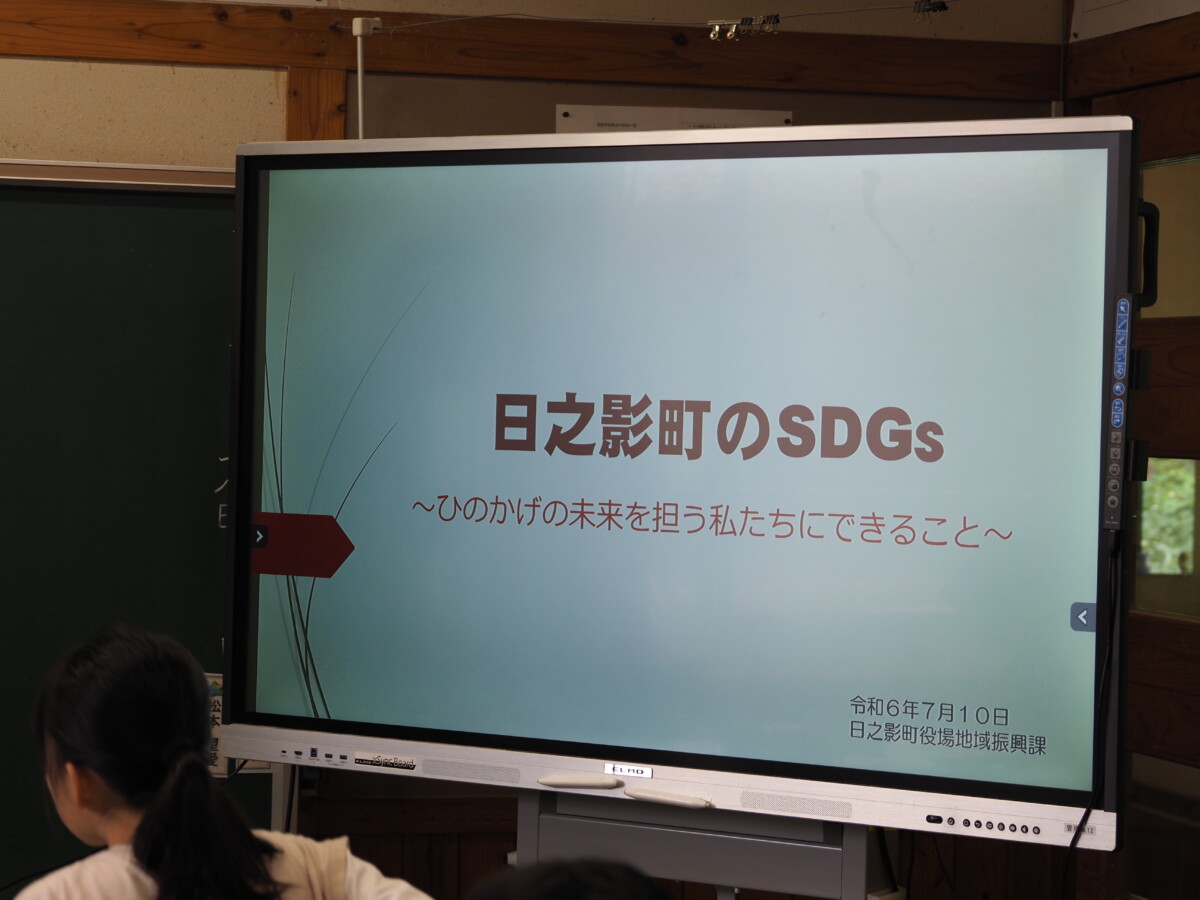

小学校・中学校のすべての児童・生徒に1台タブレットを配布(令和2年)。学校の授業や家に帰ってからの学習でも使用。新型コロナウイルス感染症拡大の際も、自宅でオンライン授業が可能に。

小学校・中学校のすべての児童・生徒に1台タブレットを配布(令和2年)。学校の授業や家に帰ってからの学習でも使用。新型コロナウイルス感染症拡大の際も、自宅でオンライン授業が可能に。